MINORI

(Foto Ansa)

I casi di cronaca più recenti mostrano come a Bologna, e non solo, la criminalità giovanile stia subendo un’escalation. Lo dimostra l’aumento continuo del numero dei procedimenti giudiziari che coinvolgono minorenni in regione. I casi affollano le pagine della cronaca locale, come il pestaggio a fine gennaio di un residente di zona San Mamolo da parte di un gruppo di ragazzi del quartiere. Il Centro Meridiana di Casalecchio è spesso teatro di queste violenze, e l’accoltellamento dei primi di febbraio, in cui un ragazzino di diciassette anni è stato ferito da uno di quindici, è solo l’ultimo di una lunga serie.

Si parla spesso di baby gang, un termine-contenitore che include scippi, risse, lesioni commessi da bande criminali composte da adolescenti. Una formula che, secondo la garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’Emilia-Romagna Claudia Giudici, sarebbe però troppo semplicistica: «Bisogna essere cauti quando si parla di delinquenza giovanile, il rischio è quello di finire per usare termini stigmatizzanti che portano ad una criminalizzazione anche di comportamenti non propriamente criminali».

Ma da dove deriva il termine? È il rapporto sulle bande giovanili in Emilia-Romagna del 2023 dell’Università di Bologna a fare chiarezza: le street gang sono un fenomeno principalmente statunitense, dove gruppi di ragazzi creano organizzazioni stabili nel tempo, fortemente legate ad un territorio, ed utilizzano metodi violenti per farsi riconoscere.

Secondo chi ha fatto la ricerca la microcriminalità giovanile in regione non soddisferebbe nessuno di questi criteri. I gruppi di giovani che commettono reati nelle città emiliano-romagnole non sono organizzati in gerarchie consolidate, non durano nel tempo, non sono legate al quartiere di residenza, preferiscono radunarsi nei centri storici. La violenza non è strutturata ma estemporanea, e non è l’unico mezzo di identificazione. Per il rapporto dell’Unibo sarebbe più giusto l’uso del termine “gruppi di strada”.

Per la garante Giudici si dovrebbe invece parlare di “violenza giovanile”, «proprio per evitare di generare un allarme sociale che rischia di renderci ciechi sul potenziale di recupero e riorientamento dei comportamenti aggressivi, comunque presenti e da attenzionare».

Claudia Giudici, garante per l'infanzia e l'adolescenza dell'Emilia-Romagna (foto di Ufficio Stampa Assemblea Legislativa Emilia Romagna)

Di baby gang quindi non si può propriamente parlare, ma la delinquenza giovanile è comunque un fenomeno presente e sempre più in crescita in Emilia-Romagna.

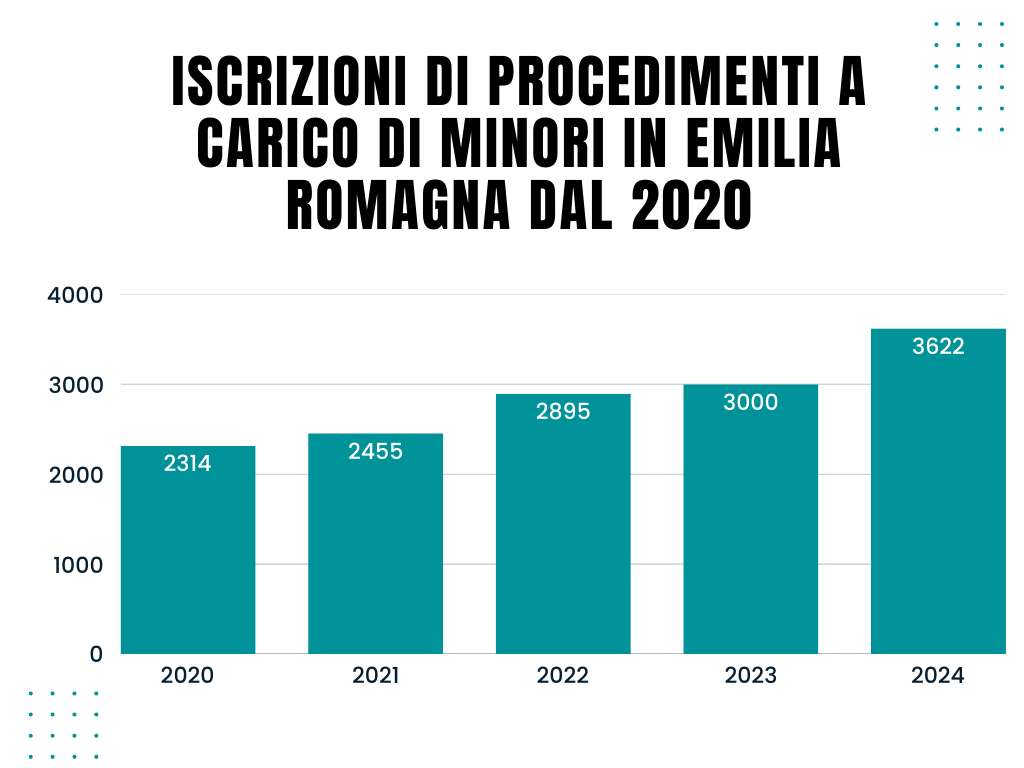

A dirlo sono i dati: secondo la Procura generale della Repubblica di Bologna, che ha messo in fila i numeri nella relazione diffusa per l’inaugurazione dell’anno giudiziario in Corte di Appello, sono quasi 3700 i procedimenti a carico di minori in regione nel 2024, registrando un aumento di quasi settecento casi che rende lo scorso anno uno dei peggiori dal 2016, quando ci fu un picco di 2626 procedimenti. La crescita è in controtendenza rispetto al territorio nazionale, che vede invece una riduzione delle segnalazioni di reati dei minori, passando dalle 32.522 del 2022 alle 31.713 del 2023. Triplicano però gli omicidi volontari commessi da minorenni, nel 2024 l’11% del totale.

Insieme ai processi salgono anche i numeri di tutti i reati di maggior allarme sociale commessi dai più giovani: rispetto al 2023, in Emilia-Romagna incrementano i delitti contro la persona, uno fra tutti le rapine che aumentano del 37%, così come le violenze sessuali di gruppo, che aumentano del 200%. La cifra che suscita più preoccupazione per la Procura è però il dato relativo al porto di oggetti atti ad offendere (spesso coltelli), che arrivano a 346. Il fenomeno, infatti, rappresenta spesso l’anticamera di delitti più gravi: ne sono un esempio il tentato omicidio di Casalecchio, o l’uccisione di un ventunenne a maggio commessa da un ragazzo di 17 anni al parco della Montagnola. O l’omicidio di via Piave: il sedicenne Fallou Sall la sera del 4 settembre è stato assassinato con una coltellata al cuore sferrata da un coetaneo, mentre si trovavano in strada.

Elaborazione di Nicola Ialacqua

I dati mostrano uno scenario allarmante, ma da soli non bastano ad inquadrare il fenomeno. Chi sono i ragazzi che fanno parte di questi gruppi di strada? Trovarne un identikit non è semplice. Da un lato abbiamo sempre il rapporto dell’Università, risultato di una lunga ricerca fatta di interviste a personale scolastico, educatori, assistenti sociali e forze di polizia locali, che ci dice che questi ragazzi hanno solitamente dai 14 ai 17 anni, in pochi casi si riscontrano età più alte o più basse. Sono principalmente i maschi a riunirsi in gruppi di strada, e generalmente di seconda generazione, nati quindi in Italia da genitori stranieri. Vengono dalle periferie, anche se preferiscono ritrovarsi in centro città, dove trovano nello spazio pubblico un luogo non controllato dove potersi esprimere.

Dall’altro c’è invece Transcrime, centro interuniversitario in collaborazione con il ministero dell’Interno, che ha condotto una ricerca nel 2022 basata sulle opinioni dei comandi provinciali dei Carabinieri, delle Questure e degli uffici di servizio sociale per minorenni di tutta Italia. Sulle «gang giovanili», così le definiscono, sono in parte in linea con il rapporto dell’Unibo, rilevando una maggior presenza di maschi dai 15 ai 17 anni. Per il centro con sede a Milano però i componenti sono principalmente di nazionalità italiana, mentre gli stranieri sono molto più rari.

Per Claudia Giudici, invece, «il fenomeno della devianza giovanile non può essere trattato come un’unica entità omogenea e definita, la sua lettura deve concentrarsi sulle motivazioni che portano gli adolescenti a delinquere».

Se, quindi, appare poco utile individuare un profilo chiaro dei membri di questi gruppi, bisogna cercare di comprenderne i motivi. «Innanzitutto ci sono da considerare le condizioni di estrema povertà sia economiche che educative in cui vivono molti di questi ragazzi», spiega la garante, «che generano tutta una serie di problemi anche nei rapporti con i genitori». È proprio questo un altro fattore scatenante, poiché «il ruolo dei genitori è fondamentale per il vissuto di ragazzi che, prima di tutto, sono adolescenti, e le dinamiche familiari disfunzionali non fanno che portare ad ulteriore disagio sociale». A tutto ciò si deve aggiungere «l’analfabetismo emotivo di questi giovani, la difficoltà all’empatia, a mettersi nei panni dell’altro, che quindi li portano a non comprendere le conseguenze delle proprie azioni». Questo distaccamento emotivo dalla realtà non sarebbe però da imputare ai social: «sarebbe troppo semplice trovare nelle nuove tecnologie l’origine del disagio giovanile, certamente come tutti gli spazi principali del vivere sociale bisogna che noi, come adulti, li accompagniamo per guidarli». «Un ruolo centrale in questo – continua Giudici – lo hanno sicuramente i genitori, ma anche la scuola può e deve intervenire».

È da qui che, per la garante, si dovrebbe partire per ragionare sulle possibili soluzioni al problema. E attacca l’approccio punitivo: «Se ci fosse solo l’aspetto penale sarebbe un fallimento su tutta la linea. Bisogna puntare sulla prevenzione, che deve passare necessariamente dalle scuole, dai centri di aggregazione e da tutte le altre agenzie educative». Dello stesso avviso è anche la ricerca dell’Unibo, che sostiene come i metodi repressivi vadano ridotti il più possibile per evitare che la violenza di questi gruppi aumenti. Bisogna quindi investire «sulle politiche di natura sociale e civile, e per farlo serve un coordinamento degli enti, così da avere una strategia comune in tutta la regione», sottolinea Giudici.

Non può quindi essere un termine come baby gang, che rischia di diventare una vuota etichetta, il modo migliore per sintetizzare un fenomeno tanto complesso come quello della violenza giovanile, le cui motivazioni sono intrecciate a problemi di natura sociale, economica, culturale profondamente radicati nella società italiana. Il rischio è quello di leggere lo scenario della delinquenza minorile con lenti distorte, impedendo o rallentando la creazione di proposte risolutive alternative al piano penale.

L'articolo è tratto dal Quindici n.2 del 30 aprile 2025