L'omaggio

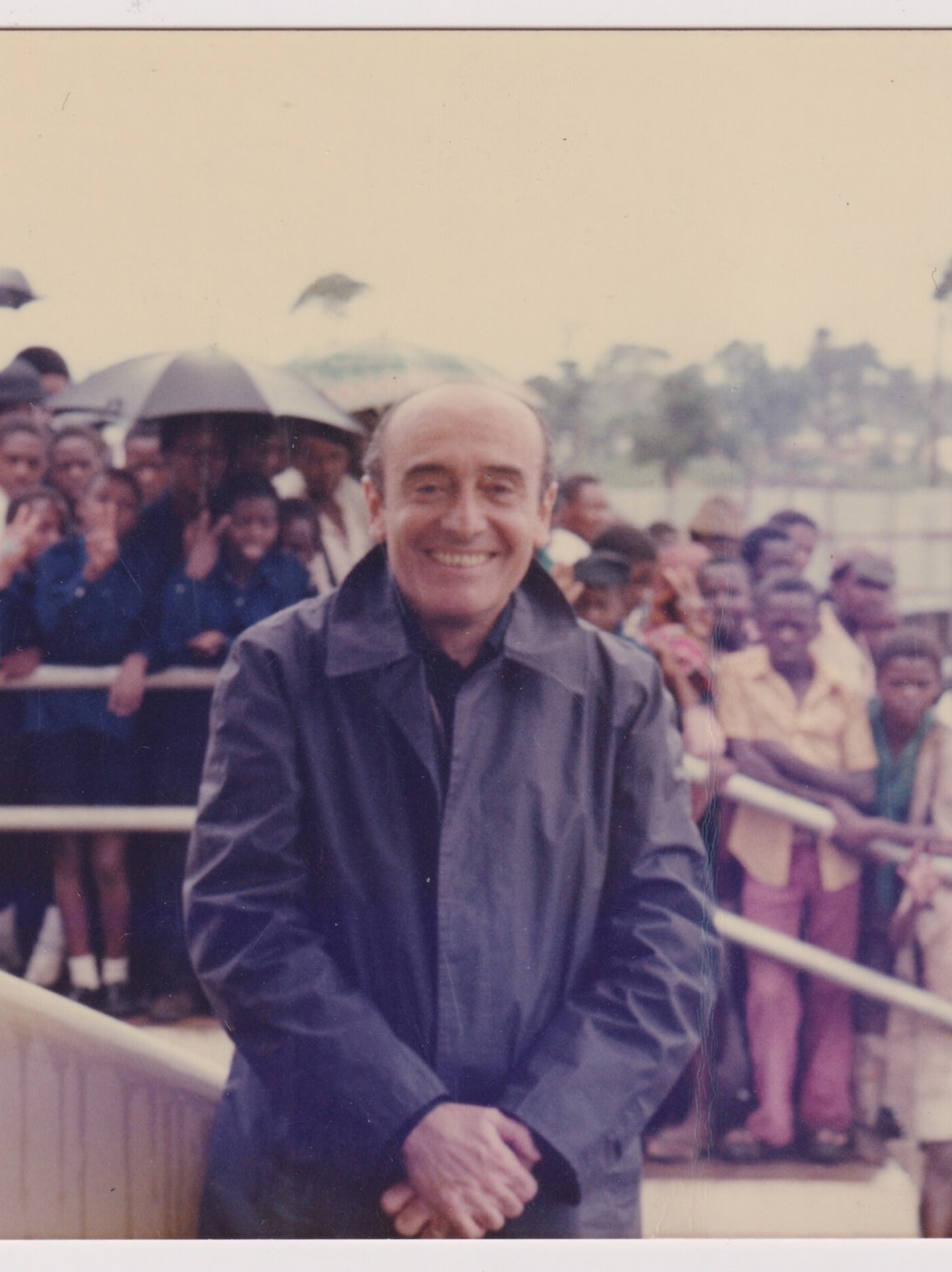

Renato Zangheri nel 1967 durante un viaggio in Tanzania (foto concessa dal Centro Studi e Ricerche Renato Zangheri)

Si è aperto oggi, all’Archiginnasio, il convegno “Guardando al futuro, un uomo, una città, l’Italia, l’Europa”, dedicato alla memoria di Renato Zangheri, nel centenario della sua nascita. Un uomo dai tre volti ben definiti: quello di filosofo e storico, quello di sindaco, quello di deputato. Tre volti che hanno portato alla convergenza delle sue idee politiche, in quella sintesi così rappresentativa della caratura del personaggio, rimasta negli annali della storia di Bologna. Era il 9 agosto 1974, cinque giorni dopo la strage dell’Italicus, il primo dramma che dovrà affrontare. Una bomba ad alto potenziale devasta la quinta vettura dell’espresso 1486, proveniente da Roma e diretto a Monaco di Baviera. Il convoglio stava transitando nelle campagne bolognesi e a San Benedetto Val di Sangro l’ordigno esplode, uccidendo 12 persone e ferendone 48. Zangheri, affacciato da Palazzo d’Accursio, verso una folla disperata e ormai stanca del piombo di quegli anni, chiede di essere perdonato da coloro che soffrono, dai familiari delle vittime. «Vogliano comprendermi se io termino questo saluto con una parola non di pietà, che pure è intensa nel mio animo. Ma con una parola di lotta. Viva la democrazia. Viva la Repubblica. Viva l’Italia antifascista».

Una sintesi completa del suo percorso storico, delle sue ricerche, della sua militanza politica. Il riassunto spirituale, filosofico e umano di un personaggio che aveva bene in mente una lotta che fosse finalizzata davvero a qualcosa.

Nato a Rimini nel 1925, Zangheri si laurea in Filosofia all’Università di Bologna, con una tesi sulla dimensione morale del pensiero. Si appassiona allo studio scientifico della società contadina e rurale dell’Emilia-Romagna dell’epoca. Analizza con precisione la distribuzione del reddito e la delicata questione agraria nella fase di sviluppo precapitalistico. Sono le basi che gli consentiranno di studiare a fondo la nascita del movimento (e non del partito) socialista, con un’attenzione particolare all’esperienza di vita e di militanza di Andrea Costa, primo deputato socialista della storia d’Italia. L’amore per la politica, però, non si limita alla teoria. Si iscrive al partito comunista ed entra in consiglio comunale a Bologna nel 1956. Il sindaco Giuseppe Dozza lo nomina assessore alla cultura nel 1959 e gli affida la complessa gestione delle raccolte storiche del comune, lo sviluppo delle biblioteche comunali e la valorizzazione delle Gallerie d’arte e dei musei cittadini. Una gavetta che parte dal basso e che lo porta, il 29 luglio 1970, a vincere le elezioni comunali e a diventare sindaco della città. Sono anni difficili, segnati dal sangue e dalle contestazioni studentesche e operaie. Bologna è una delle città d’Italia dove è più forte il sentimento di ribellione e di violenza che caratterizza una fase storica di transizione. Dall’Italicus all’uccisione di Francesco Lorusso, nel 1977, fino alle offese e ai cori fini a sé stessi che gli studenti in piazza gli rivolgono: «Zangherì, zangherà, zangheremo la città», «Zangheri mente sapendo di mentine».

«Erano anni in cui la ragione s’era eclissata – ricorderà Zangheri molti anni dopo – e anche noi del Pci di sbagli ne facemmo, anche se non tutti quelli che ci vengono imputati. Di quei giovani non è che avessimo capito un granché».

Poi la strage del 2 agosto 1980 alla stazione centrale, il collegamento dal luogo della tragedia, un sindaco afflitto eppure con la schiena ancora dritta, incapace di rassegnarsi alla violenza indiscriminata e alla morte di 85 innocenti. «Il saluto alle vittime è in questo momento – disse Zangheri ai funerali - una promessa morale e politica di fedeltà alle ragioni del progresso umano ed è fiducia in una giustizia che non può fallire perché poggia sull'animo di grandi masse di donne e di uomini.

Così noi affermiamo oggi la nostra difficile speranza e chiediamo a tutti di combattere perché la vita prevalga sulla morte, il progresso sulla reazione, la libertà sulla tirannia».

E proprio in nome della libertà, in quegli anni cercò di rendere Bologna una città più aperta, capace di accogliere quelle istanze di modernità che la società in fermento dell’epoca chiedeva a gran voce. Organizza un grande concerto in piazza Maggiore con il gruppo punk-rock britannico "The Clash", concede il Cassero all’Arcigay (seppure con le forti resistenze dei vertici del partito, allora piuttosto tradizionalista su questi temi), chiama Carmelo Bene che recita la Divina Commedia dall’alto della Torre degli Asinelli. Tiene sempre nella massima considerazione la cultura, la sua diffusione, anche nella sua dimensione popolare, di avvicinamento alle fasce più deboli della popolazione, con uno sguardo impegnato verso le nuove generazioni, dando avvio al “Piano giovani” e promuovendo rassegne, eventi, iniziative di solidarietà (il trasporto pubblico locale gratuito) e di vicinanza.

Rimane sindaco fino al 1983, sfiora la segreteria del partito, passa a Montecitorio come capogruppo dei deputati comunisti e torna all’insegnamento universitario, riprendendo la stesura della grande opera storica ed esegetica sul socialismo italiano. Diventa di nuovo padre nel 1995, a settant’anni, e continua il suo percorso di ricerca e di studio, stimolando discussioni, dibattiti e ricordi, come quelli sull’esperienza politica e umana di Antonio Gramsci. Un uomo, Zangheri, che ha sempre guardato con serietà e con tenerezza alla memoria, all’importanza del ricordo. Alla necessità di studiare a fondo per capire e comprendere davvero ciò che a prima vista sembra difficile e incomprensibile. Oggi gli si restituisce, almeno in parte, quella memoria e quel ricordo che colleghi, professori, amici, studenti uniscono a quelli della moglie Claudia Dall’Osso e del figlio Renatino. E sembra di sentirlo ancora dire: «Grazie di essere venuti. Assieme non potremo essere sconfitti».