L'intervista

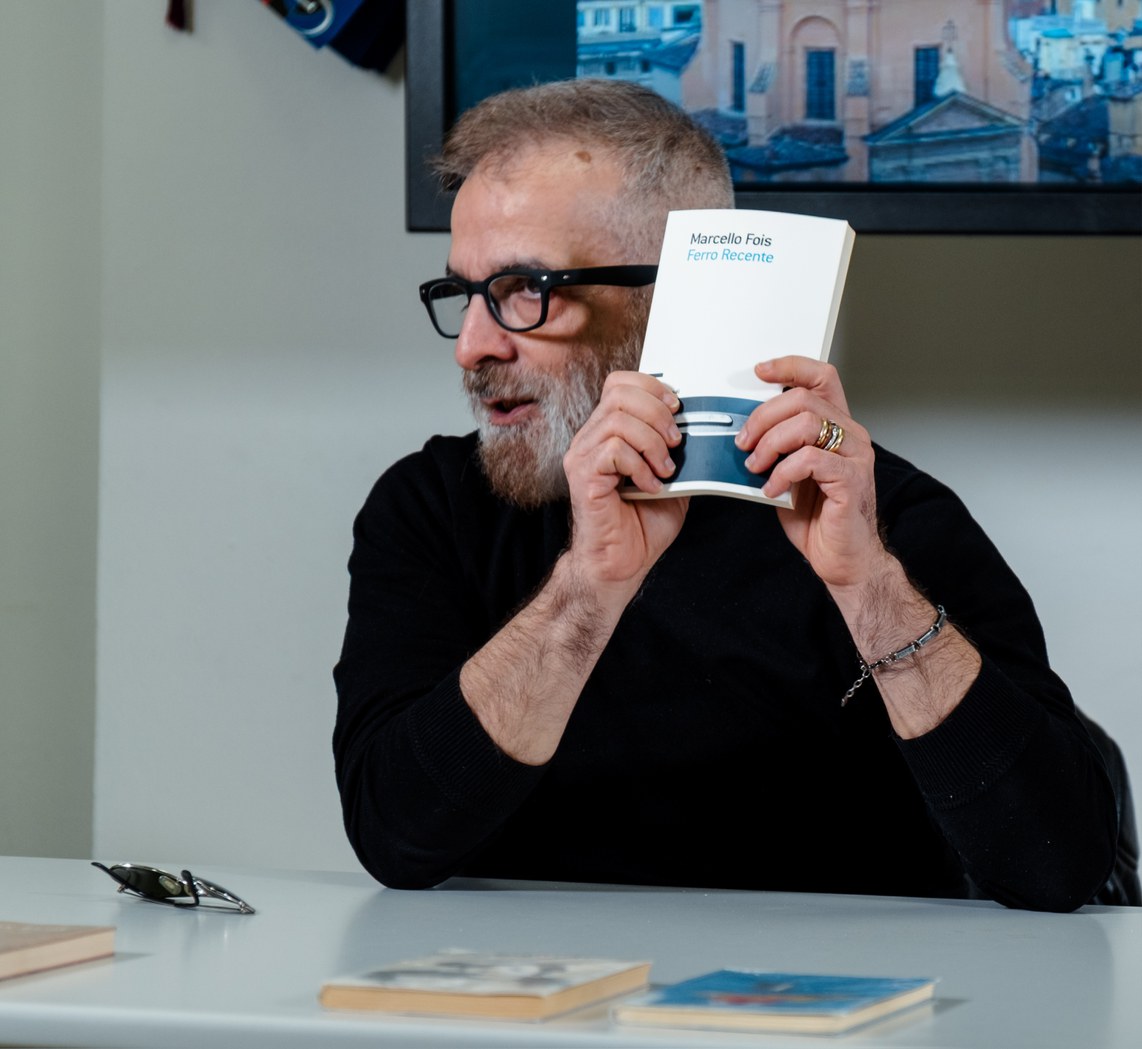

Marcello Fois con il suo primo romanzo "Ferro Recente" (foto di Alberto Biondi)

Lo scrittore e docente Marcello Fois cita Gillo Dorfles parlando del mercato editoriale, racconta della sua ossessione per la memoria e spiega come attraverso il giallo si siano fatte in Italia piccole rivoluzioni letterarie. «Adesso Bologna per me è casa e mi piace il caos generato dai lavori del tram». Sull'educazione ha un'idea ben precisa. «L'istruzione? La scuola non è un'azienda, deve mantenere alta l'autorevolezza dell'insegnamento». E poi un elogio alla noia, senza la quale «le categorie del pensiero sarebbero morte. Apprendere costa fatica e non ci si deve adattare. Scrivendo per analfabeti c'è il rischio di diventare analfabeti». «Bologna è una città universitaria che tratta malissimo i suoi allievi: qui si stanno edificando studentati solo per chi se li può permettere».

Ha scelto di studiare italianistica all’Università di Bologna con il filologo Ezio Raimondi. Perché questa decisione?

«Avevo fatto un anno di medicina in Sardegna, ero infelice della mia vita e su “la Repubblica” c’era un trafiletto in cui si diceva che all'Università di Bologna Ezio Raimondi stava fondando l'Istituto di Italianistica sul modello francese. Mi sono detto che volevo fare questo nella vita. Ho fatto l’esame di ammissione e sono entrato. Eravamo una quarantina, allora. Era il settembre del 1980».

Quando la ferita della strage alla stazione era ancora fresca. Come visse Bologna all’epoca?

«Appena in agosto, un mese prima, c'era stato il finimondo e c'era ancora il finimondo. Sono arrivato praticamente con i soccorsi. La stazione non era nemmeno stata del tutto liberata dalle macerie. L’ho vista ferita a morte questa città. Non sapevo nulla di essa e l’ho scelta per ricominciare da zero. Ho abitato per molti anni in via de’ Coltelli, appropriato per un barbaricino, mi sembrava la cosa migliore e mi sono sentito un po’ a casa. Passavo il tempo al cinema e all'università».

Cosa rappresenta per lei la città oggi?

«Per me significa casa, è il mio posto. Ho una grande passione per Bologna, che mi pare molto mobile a differenza di altre città. Ha sempre delle sorprese, degli angoli imprevisti. Attualmente sono entusiasta di questo periodo di decostruzione, perché come sempre i letterati sono appassionati di caos. Mi piace un sacco fare le code, vedere che le strade siano chiuse. Bologna in questo momento è come una figlia prediletta che ha bisogno di incoraggiamento, di essere un pochino abbracciata».

Perché, a suo avviso, è stata al centro di tragedie come la bomba alla Stazione centrale, Ustica, la banda della Uno bianca?

«Perché è una città più complessa di quello che sembra, e perciò vive la contraddizione delle città complesse. Mostra una faccia tollerante, eppure ha sacche profondissime e gravi di intolleranza. È una città universitaria che tratta malissimo i suoi allievi: qui si stanno edificando solo studentati per chi se li può permettere. Questa città ha nodi caldi, che di tanto in tanto esplodono. Dall’altra parte invece è un posto con una vivibilità straordinaria. Bologna è socialmente una zona sismica, perché si incontrano mentalità completamente diverse».

Come giudica il fenomeno dei femminicidi in Italia?

«Michela Murgia mi disse che la parola “femminicidio” non vuol dire uccidere una donna, bensì uccidere una donna in quanto donna. Questo ci fa capire che noi abbiamo deciso che un pezzo importante della società non ha le stesse opportunità di un altro pezzo. Sento nuove generazioni che stanno tornando indietro da questo punto di vista, ovvero credono di avere diritti che non si capisce dove siano stati acquisiti. Eppure i figli sono stati educati da madri, spesso madri sbagliate. È un processo genetico che non si può risolvere senza il punto dell’istruzione».

Quindi è l’istruzione il problema reale dell’Italia?

«Sì. Nessuno in questo Paese vuole un cittadino istruito, perché è pericoloso. Il femminicidio è semplicemente una delle migliaia di frange di questo tema. Perché i nostri figli non sanno accettare un rifiuto, una sconfitta, un fallimento? Perché non sono istruiti, banalmente. L’istruzione è una specie di molo su cui tu attracchi la tua crisi. Perché è importante leggere? Perché è importante capire che quelle esperienze in cui ti senti abbandonato sono esperienze del mondo, dell’umanità. Sono cose vive che si trovano dentro una biblioteca, che è il contrario di un cimitero. I nostri figli devono rispondere in maniera istruita a questo primitivismo viscerale che li sta cogliendo. Basta difenderli da tutto».

Qual è il suo parere sui programmi scolastici del ministro Giuseppe Valditara?

«Studiare la Bibbia è bellissimo, è un coacervo di generi. Ma la soluzione non è “Vangelo e moschetto”, è prendersi la responsabilità di mutare linguaggio, mantenere alta l’autorevolezza dell’istruzione. La scuola non è un’azienda, non deve soddisfare i clienti».

È stato un caro amico di Michela Murgia. A quasi due anni dalla scomparsa, cosa le manca della sua persona?

«Mi manca il suo coraggio. Mi manca tutto. Io credo di essere stata l’ultima persona a vederla viva. Ero con lei quando è morta. Michela era uno di quei personaggi che ti metteva continuamente di fronte alle tue difficoltà. Michela era o amatissima o odiatissima, non c’era niente in mezzo. Questo perché era una che non faceva compromessi, che ti spiegava se eri inadeguato, e questa è una cosa che dà fastidio. Era una persona di un’intelligenza estrema, una di quelle persone che consumano tutto in maniera pirotecnica, come probabilmente succede a chi deve morire giovane e che ha una specie di coscienza segreta di questo. Lei è morta a cinquant’anni e posso giurare che non aveva nessuna paura di andarsene. Io vorrei avere la metà del suo coraggio».

Che ne pensa di Donald Trump di nuovo presidente?

«Penso che ce lo dovremo sciroppare ancora per un bel po’. Non sarà un bene per noi, per nessuno, perché queste sono sconfitte globali. Però questa è la democrazia e te la devi beccare così com’è, non è che può andare bene solo se eleggono chi piace a te. La democrazia è uno dei sistemi più fastidiosi e costosi; la dittatura invece è gratis».

E invece delle azioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni?

«Io credo che, per quanto questa sia una nazione in crisi di identità, una scelta del genere non se la meritava proprio. Il problema di questo Paese è che nessuno si espone più nella propria differenza. Secondo me i progressisti attuali stanno sbagliando nel non marcare una differenza, che magari all’inizio può dimostrarsi fallimentare come sistema, ma poi alla fine invece no».

Ha un nuovo romanzo in uscita?

«Sì, si intitola “L’immensa distrazione” ed è ambientato, rispetto agli altri, interamente in Emilia, in un triangolo preciso tra Castelnuovo Rangone, Settecani e Montale. È uno dei triangoli più ricchi della terra. Mi interessava scrivere una storia con protagonista un venditore di carne di quella zona, ed è una vicenda che inizia il giorno in cui lui muore, a 95 anni, nel 2017. Ettore Manfredini muore, ma si risveglia, e tutto il romanzo dura quei trenta secondi in cui il protagonista da morto si rende conto di essere morto. È davvero un romanzo di svolta, ma collegato all’idea che uno prima o poi i conti con la propria struttura, con la propria memoria, li deve fare».

Cosa l’ha spinta a intraprendere la strada dello scrittore?

«Sono cresciuto col desiderio di fare questa cosa, memore del mio essere un lettore compulsivo. Mi piaceva l’idea di stare dall’altra parte della barricata, produrre quella specie di meraviglia che io sentivo ogni volta che leggevo. Direi che sono diventato scrittore per invidia. Che mi sia riuscito non lo so, io appartengo a una generazione che non aveva tattiche e competenze fuori dalla scrittura. Scrivevamo e basta, senza sapere nulla di agenti e mercato editoriale».

Come sono stati gli inizi del giovane Fois nella sua avventura letteraria?

«Ho abitato con Carlo Lucarelli per un certo periodo. Avevamo problemi economici e così scrivevamo delle cose che stampavamo in corpo 6-7, tutto compatto in pochi fogli, per poi spedire il tutto. Un giorno ho preso il mio plico e l’ho infilato nella cassetta della posta di Luigi Bernardi, in via Marconi. Ero stato incoraggiato da Loriano Macchiavelli, che aveva letto quello che avevo scritto. In seguito ho ricevuto la telefonata di Bernardi, che mi ha preso a insulti violenti, per poi dirmi, alla fine, che aveva deciso di pubblicare per Granata Press il mio libro, “Ferro Recente”. Poi nel 1997 sono stato contattato dalla segreteria di Giulio Einaudi. Il contratto di edizione diceva che per i prossimi due anni dovevo scrivere un libro per loro. E così ho scritto “Dura madre”. L’antica editoria era così».

C’è effettivamente un filo rosso che lega le sue opere in un tutt’uno?

«Credo ci sia un argomento fondamentale, cioè la paura di perdere la memoria. Un uomo senza memoria produce una società senza memoria, per cui tutto è nuovo, abissale. Questa è un’ossessione precisa per me, abbastanza consistente e continua nella mia letteratura. L’oblio mi fa paura, perché è una condizione che aumenta la solitudine, mentre la memoria è un approdo».

Quanto hanno inciso, nella sua vita di uomo e scrittore, la lingua e le tradizioni sarde?

«Io sono un sardo parlante di nascita, l’italiano l’ho imparato alle scuole elementari e non mi serviva nella vita quotidiana. Questo non mi ha impedito di studiarlo come una seconda lingua. Tutta la mia cultura è uno sposalizio tra una lingua e l’altra, dove non è detto che l’italiano sia la mia lingua madre. Ancora sogno in sardo. Addirittura il mio traduttore giapponese conosceva meglio il sardo che l’italiano. Questo ci fa capire come alcune certezze siano del tutto relative».

Oggi nella nostra letteratura ci sono troppi autori oppure no?

«Gli scrittori sono il numero giusto per i nostri lettori. Sono quelli che non trovo in classifica, ma che poi fanno una carriera altrove. Sono quelli per cui è chiara la differenza che Gillo Dorfles faceva tra i libri e i “libroidi”, cioè quei libri che hanno struttura ma non sostanza di libro. Mi spaventa il lettore che non sa cogliere questa differenza. E qui, ancora una volta, l’istruzione ha un senso, perché noi non insegniamo a leggere. Leggere non è un talento, è un atto tecnico. La lettura è un atto di autonomia e di libertà irripetibile».

Come vede la presenza degli influencer nelle classifiche di vendita?

«Non mi preoccupano, non è una novità. È normale così. Il mercato editoriale non è la letteratura. Continuare a fare questo errore è gravissimo, così come continuare a dire che questa è una nazione dove c’è più gente che scrive che gente che legge: è un’imprecisione. Questa è, piuttosto, una nazione dove c’è più gente che pubblica di quella che legge, ed è una cosa diversa. L’editoria è un supermercato, ma non mi spaventa».

Il suo nome è legato al giallo italiano. Al giorno d'oggi c’è davvero tanta voglia di giallo?

«C’è sempre stata voglia di giallo. La scrittura di inquietudine, di mistero, è sempre stata predominante nel mercato editoriale. Noi siamo una nazione che ha declinato nobilmente il genere con autori come Gadda, Sciascia, Scerbanenco e Eco; tutti autentici giallisti. Il mio maestro, Ezio Raimondi, una volta mi ha detto che “chi si sorprende troppo non ha letto abbastanza”».

Che responsabilità ha uno scrittore?

«Noi facciamo una professione che ha una responsabilità civile. Produciamo linguaggio ed elaborazione. La fatica è uno dei sistemi per apprendere, non bisogna omogeneizzare le cose. Oggi c'è un vademecum degli argomenti da non affrontare, come la noia, il rifiuto, il fallimento. Senza la noia, uno stato in cui riversi le questioni, le categorie del pensiero sarebbero morte. E poi è necessario leggere molto. La lettura è la struttura più importante che abbiamo a disposizione. Essa ci spiega che esiste un modo per sciogliere un nodo che ancora non si è potuto sciogliere. Per non parlare della scrittura, che costruisce un patrimonio, un vocabolario che è inestimabile; se si è custodi di ciò, allora si aumenta esponenzialmente il valore della società. Ma se ci si adatta, se si scrive per analfabeti, si finisce per diventare analfabeti».