25 novembre

Monia Azzalini è ricercatrice all’Osservatorio di Pavia, dove si occupa di analisi dei media, e cultrice della materia all’Università ca’ Foscari. Svolge attività di consulenza per l’Ordine dei giornalisti italiani e ha coordinato il monitoraggio sulla rappresentazione delle donne nella programmazione Rai.

Qual è il ruolo dei giornali nel contrastare la violenza di genere?

«L’articolo 17 della convenzione di Istanbul parla di un ruolo esplicito dei media nel contrasto e nella prevenzione della violenza contro le donne. I media non devono solo dare spazio al dibattito politico, ma devono raccontare bene come nasce la violenza di genere e analizzarne le cause».

Come si è evoluto, in questi anni, il racconto mediatico dei femminicidi?

«Già introdurre il termine “femminicidio” nella stampa e nei telegiornali è stato un passo avanti, perché definisce una casistica ben precisa: non è solo l’omicidio della donna in quanto donna, ma è l’omicidio di una donna entro una cultura di resistenza patriarcale che non accetta il ruolo che lei ricopre. Ultimamente, i media hanno dato molto risalto a queste forme di violenza. Forse, troppo».

In che senso?

«Beh, piuttosto che parlarne male è forse meglio non parlarne. Partiamo dalla narrazione, in cui la donna è sempre soggetto passivo della violenza. Dobbiamo raccontarla a rovescio: “Tal Giovanni Rossi ha ucciso tal Rosa Bianchi”, non “Rosa Bianchi è stata uccisa”».

Qual è la differenza?

«Ci sono studi linguistici che dimostrano che anche il modo in cui è costruita una frase, al passivo o all’attivo, sposta la percezione delle responsabilità. Se noi mettiamo chi ha compiuto il delitto come soggetto, quella persona sarà percepita come responsabile dell’azione violenta. Altrimenti, spostiamo tutto sulla donna e discolpiamo l’uomo. Anche riportare la causa della violenza a gelosie, raptus, disagio e depressione ha lo stesso effetto».

E poi?

«E poi, una narrazione come questa colloca il femminicidio nella dimensione del fatto di cronaca privato. È come se raccontassimo un delitto di mafia dicendo che due o tre persone si sono sparate tra di loro [ride, ndr]. Il privato, nel femminicidio, è pubblico e si alimenta della cultura patriarcale. Dobbiamo iscrivere l’atto criminoso dentro il suo contesto, perché solo questa narrazione informa correttamente la cittadinanza e mobilita la riflessione sociale».

Che ruolo giocano le foto scelte dai giornali?

«La scelta continua di foto delle vittime felicemente abbracciate ai loro ex mariti e ragazzi non ha senso. È un errore che è stato fatto anche con il caso di Giulia Cecchettin, di cui abbiamo visto foto di coppia con l’ex ragazzo in momenti felici».

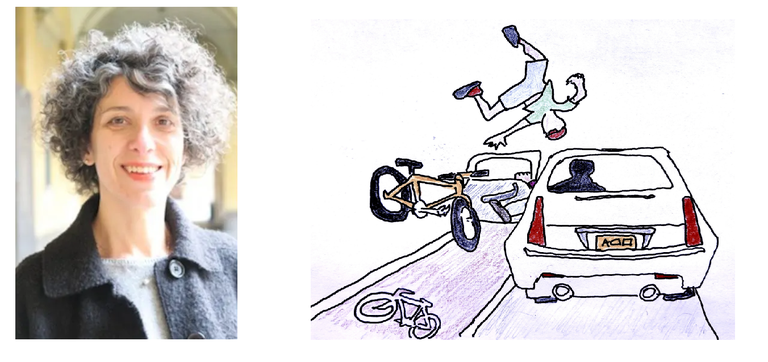

A sinistra, Monia Azzalini. Foto dal sito di Ca' Foscari. A destra, la vignetta allegata a uno studio di Gosse Minnema, Sara Gemelli, Chiara Zanchi, Tommaso Caselli e Malvina Nissi, intitolato “Dead or Murdered? Predicting Responsibility Perception in Femicide News Reports” (Morta o uccisa? Predire la percezione della responsabilità nelle notizie giornalistiche). La vignetta dimostra come uno stesso evento raccontato diversamente sposti la percezione della responsabilità: “Ciclista va a sbattere contro la portiera di una macchina”, “Un guidatore apre la portiera e colpisce un ciclista”, “Ciclista ferito in un incidente stradale sulla Quinta strada”, oppure “Scontro tra una bici e una macchina”.

Foto in apertura: una protesta del 2007 a Roma contro la violenza sulle donne. Crediti su Flickr.