Storia

"I Bari" di Caravaggio (1594), celebre dipinto in cui si gioca a carte (licenza CreativeCommons)

Omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum est diceva Seneca, ovvero tutto è degli altri, solo il tempo è nostro. Soprattutto il tempo libero che possiamo decidere da noi come impiegare, a maggior ragione nella sfera privata della nostra abitazione. Le quarantene che hanno costretto tutti in casa per mesi tra 2020 e 2021 hanno anche portato molti a rispolverare hobby casalinghi, aggiornati alla luce di nuove tecnologie o mode. Ma passatempi domestici sono stati inventati e diffusi o riscoperti in tutte le epoche e anche Bologna ha un ricco repertorio storico di modi per svagarsi: carte, giochi da tavolo, indovinelli, rompicapi matematici, sfide di abilità.

Ulisse Aldrovandi, erudito rinascimentale bolognese, nelle sue carte zeppe di appunti sui suoi interessi ornitologici, collezionistici e botanici, dà spazio anche a un trattato sistematico sui giochi, il “De ludis tum publicis, tum privatis methodus” di fine 1500. I nomi degli intrattenimenti, spesso dialettali, richiamano a volte giochi ancora in voga, a volte scomparsi. Ci sono “scapuzza l’orbo”, una specie di mosca cieca e “Castelletto”, che consisteva nell’erigere il mucchio di noci o noccioli di pesca più alto possibile senza farlo franare.

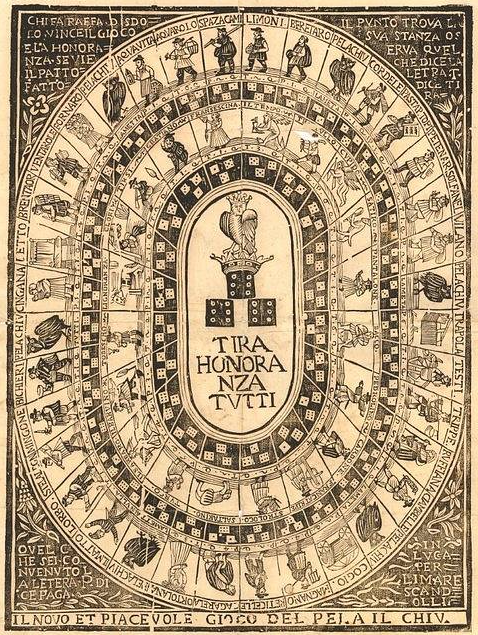

Dello stesso periodo è un gioco da tavolo diffuso tra la nobiltà bolognese, il “pela il chiù”. Si giocava su un tabellone ovale diviso in caselle lanciando tre dadi. Non per muovere una pedina di tanti spazi quanto il risultato ottenuto come nel gioco dell’oca, ma controllare la combinazione dei valori dei tre dadi e verificare la casella corrispondente. Ognuna rappresentava un diverso artigiano o venditore e determinava se il lanciatore dovesse riscuotere il denaro messo in gioco o perderlo. Il vincitore era colui che otteneva il triplo 6, la combinazione dell’assiolo raffigurato al centro dell’ovale, piccolo gufo spesso identificato col suo verso, il “chiù” che dà il nome al gioco.

Il nuovo e piacevole gioco del pela il Chiù (foto Creative Commons)

Del secolo successivo è invece il "gioco dell’ombre", praticato nelle case della Bologna barocca a fine ‘600. Il nome deriva da una storpiatura del nome spagnolo “El juego de l’Hombre” (hombre significa uomo in spagnolo ndr), gioco di carte per tre giocatori che contrattano all’inizio della partita per decidere quale seme debba essere briscola. Talmente diffuso in città da meritarsi addirittura manuali delle regole stampati appositamente per la città, come il “Del giuoco dell’ombre in Bologna” del 1688, scritto dal giurista Giovanni Battista De Luca. Il gioco fu popolare anche per tutto il 1700, venendo citato anche da Goldoni nella sua commedia “La sposa sagace”. Ma il vero re delle carte bolognesi di quei secoli, arrivato anche ai giorni nostri, è il tarocchino bolognese. Sessantadue carte divise in cinque semi, dinamiche di gioco vagamente assimilabili al Tressette e un repertorio gergale sconfinato fatto di espressioni come “rompere Criccone, salvare il Bégato, Coprirsi il Matto, strisciar trionfi, far Sequenza, scavezzare la Grande”. L’Accademia del Tarocchino bolognese tiene vivo questo gioco, un tempo praticato con molte varianti in tutte le corti d’Europa, nei tavoli di alcuni bar della Turrita, organizzando anche il torneo “Coppa Asinelli”.

Non tutti però apprezzavano la complessità dei tarocchini o degli scacchi, altro gioco diffusissimo anche a Bologna e di cui circolavano manuali di regole già da fine 1300. Il poeta Luigi Tansillo nel 1547 scriveva il “Capriccio in laude del giuoco del Malcontento”, altro passatempo basato sulle carte poi evolutosi nella sua variante italiana detta gioco del Cucù. Un mazzo di 38 carte con figure dette privilegiate come il Bragon, il Cavallo, il Gatto, l'Osteria e ovviamente il cucù. Ogni giocatore a inizio partita riceveva una sola carta, che doveva scambiare a ogni turno con quello successivo. Chi aveva in mano una figura privilegiata non era obbligato a scambiarla, a patto che rispondesse alla richiesta dell’avversario con delle formule prestabilite: chi aveva il gatto doveva dire “gnao”, chi il cavallo “salta” e così via. Vinceva chi alla fine aveva in mano la carta col valore più alto. Le carte del cucù nella Bologna di inizio 1700 erano stampate da una tipografia in Piazzola della Canapa, nome non più esistente, situata vicino a palazzo Re Enzo.

A metà del XVIII secolo presero piede anche fascicoli potremmo dire di enigmistica, come i “Giochi numerici” dell’ingegnere bolognese Giuseppe Antonio Alberti. Per distrarsi dai suoi seriosi lavori di ingegneria idraulica e agraria, compose un volume che proponeva enigmi matematici da risolvere. Banali per uno studioso dei numeri, quasi magia per la maggior parte del popolo a digiuno di calcolo probabilistico ed equazioni.

Non era necessario essere in casa per questi passatempi, spesso ci si trovava anche in altri luoghi chiusi per giocare. Nel 1800 la borghesia che andava a teatro spesso disputava partite nei palchetti privati tra una chiacchiera e un’occhiata alla rappresentazione, oppure i caffè e i circoli ospitavano tavoli per le partite più disparate.